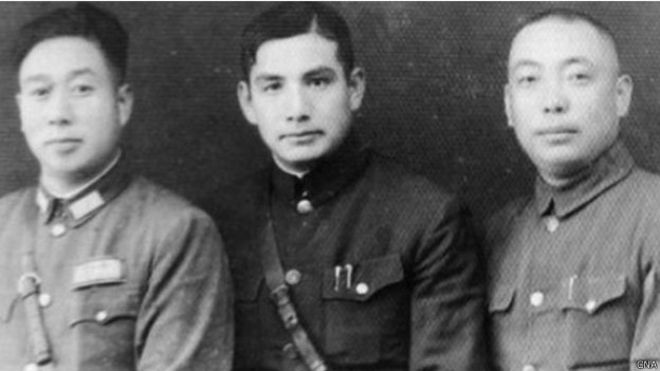

近日,因为国民党“抗日名将”、国共战争中在孟良崮阵亡的张灵甫遗骨迁葬问题,再次让“战犯还是英烈”的争议浮现台面。

这事件的起因不过就是张灵甫的后人,希望将其遗骨迁葬之陕西的家乡。据称遗骨埋葬之处的农户,开口索取20万人民币的所谓鉴定费。

这条消息在中国的微博疯传猛转,认为张灵甫抗战期间多次参与重大战役,“痛击日寇、战功彪炳”。

有其他用意?

这种“崇拜民国”的所谓“国粉”显然让中国军方感到担心。中国国防大学教授徐焰少将提笔抨击称赞张灵甫的“国粉”是“项庄舞剑、意在沛公”。

他除了指强调如果要赞扬张灵甫在抗日战争中的战功,就不可不说张灵甫在两次国共战争中所扮演的角色。

徐焰的“吹捧张灵甫、难道也要歌颂汪精卫是反清革命英雄?”、“张灵甫杀妻”、“张灵甫丧失道德底线”等等言论,引发了一波议论。

虽然有不少网民支持他的言论,但是徐焰也受到了相当多网民的批评,指责他污名化、试图歪曲历史真相等等。

不记得对日抗战的台湾?

如果中国网民或者民间对张灵甫的这股是“热”的话,国民党和台湾方面表现出来的可能就是“冷到不行”。徐焰在他的文中,也提到过近年来,台湾本土意识高涨、国民党式微,导致对日抗战的历史越来越被人淡忘。

对日抗战的老兵凋零,在台湾也是一样,能够讲述这段历史的老人,两岸都一样的为数不多。

以张灵甫来讲,当年为纪念张灵甫的灵甫号军舰因为国共内战到了香港被英国收回,也没有到台湾,后来反而是因为曾经在4个国家的海军服役(英、中华民国、埃及、以色列)而知名。

现在台湾境内,可能也只有在台北大直的国军忠烈祠里面还保有张灵甫的牌位,连张灵甫的后人都已经移居上海。

前几年,张灵甫的遗孀,因为张灵甫生死前将所有勋章销毁,希望能够补发,台湾国防部回应需要付款方能补发,造成舆论大哗,一些台湾民众才知道有张灵甫这号人物。

万世流芳与遗臭万年

两岸在对日抗战方面,张灵甫的历史定位应该争议不大,争议大的部分是国共内战。在台湾,他是进了忠烈祠每年春秋两季由总统率领“文武百官”献花致祭的英烈。

在中国,张灵甫是国共内战中被“击毙”的“蒋匪军头”。

但是在这波争议中,似乎被忽略的恰恰就是事件的起源--张灵甫的儿子张道宇希望将其遗骨迁回陕西家乡埋葬。

死后能够回乡安葬是华人的传统,张灵甫的后人可能也没料到这样一个好像没什么大不了的希望,却因为农家索要鉴定费登上媒体,掀起了这么大的风波吧?