——《宋彬彬谈话纪要》的解读及其它

2012年4月26日 初稿

2012年7月25日 定稿于北京 植物园

目录

第一章 对簿历史公堂的过程

第二章 《宋彬彬的谈话记录》等材料的解读

第三章 文化大革命的“三次发动”与卞仲耘之死

第四章 宋彬彬还走的出冠名门吗?

第五章 也谈“中国没有斯维特兰娜”

第六章 评范世龙的诋毁文及其它

结束语

第四章 宋彬彬还走的出冠名门吗?

早在2010年夏季就听说宋彬彬要发忏悔文。题目好像是《向全国人民道歉》。乍听时,吃惊不小。莫非宋彬彬真的要孤身认领红八月北京红卫兵群体犯下的滔天大罪?抑或是坦陈承认卞仲耘校长被害过程中有自己确有一份不可推卸的责任?

后来的消息又说忏悔文暂不发了,因为宋的家人反对。

2012年1月31日,宋彬彬的忏悔文如期而至。题目却是《四十多年来我一直想说的话》。仅看标题,就觉得很奇怪。既然有话想说为什么要憋四十多年?是谁拦着你不让说吗?就是有人要拦岂能拦得住的呀?宋彬彬在中国肯定是享有充分的言论自由的。去了自由世界美国就没有言论自由了吗?

粗读宋彬彬的文章感觉很异样。这个文本的话语系统是那么的不统一。不像是出自一个人之手笔,拼凑的痕迹很重。这个“自辩词”很像一个集体的创作,类似文革中的罗丝鼎、梁效之文。“宋彬彬”三个字只是被冠名而已。无论是否出于宋彬彬的亲笔,这确实不是一篇忏悔文,而是一篇不吐不快的辩护词。文章中扭捏说出的那几声道歉的话实在是多余。

在以后的2月天里,有不断有消息传来,说那篇“自辩词”确实不是出自宋彬彬之手。宋彬彬文章的原稿被集体否决。之后,不但有人重新执笔,而且被十数人等修改过N次。再后来,有一代笔者在坊间放话,说,此作是由她代笔完稿,因为宋彬彬总是写不好。

宋彬彬的一生可能永远也走不出“冠名门”了。

老话说,事可再一再二,不可再三再四。

第一次, 宋要武在1966年8月的《光明日报》发表文章《我给毛主席带上红袖章》。40年后,宋彬彬否认该文是自己的作品,说那篇文章只是被冠名而已,真正的作者是光明日报记者。

第二次,1966年秋天,宋要武在《武汉日报》上发表署名文章。同样是在40年后,宋彬彬也否认了是自己的作品,“宋要武”也罢、“宋彬彬”也罢是又一次被冠名。导演冠名门的人似乎是王任重及其湖南省委。

第三次,是发生在2007年女附中校庆期间。校方在校园和纪念册中展示宋为毛戴红袖章的照片,引发广泛的质疑。可是宋彬彬又说,那不是她的本意。她的言外之意是实验中学校长袁爱俊应当对此事负责。

尚未走出前三次的“冠名”门,宋彬彬又陷入第四次“冠名门”。

《四十多年来我一直想说的话》到底是不是出自宋彬彬之手?一个获得美国名牌大学博士学位的人为什么不能用母语独立完成与自身经历有关的文字的写作呢?

47年的间,宋彬彬三出四进冠名门,虽然冠名文章所涉及的内容不太相同。但是有两点表现是很相同的:

第一点、被冠名的时刻都是很乐意的,也是很认同的。比如47年前被冠“宋要武”之名,领袖的恩赐,何等的荣耀,哪有不接受的道理?后来形势变了,荣耀之事变得不荣耀了,所以有以下第二点。

第二点、冠名若干年之后,或数十年后都要出来那声明不是自己的亲笔作。宋彬彬已经否认了以前三次的冠名作是出自自己的亲笔和本意,焉知若干年后不会再次声明,说《四十多年来我一直想说的话》也是出自别人之笔手,自己只是被冠名而已。

记得一年前,曾和一朋友有过一次聊天。他说,他是最早接到宋彬彬文章初稿的人。那时的稿件似乎还没有被代笔。宋说,你可以修改。他说,你的文章我一字不动。我很赞同这个朋友的做法。韩含的《三重门》即使真的是由其父代笔也是可以谅解的,那时的小韩含年方只有十六,初入社会,老爹不帮谁帮?可宋彬彬就不一样了,文章文字无论写成什么样子,都不能代之修改(标点符号和错别字除外),因为这是一篇交给历史的答卷,需要宋彬彬本人独立完成。别人插手就有作弊之嫌。所谓作弊就是执笔者将自己的意愿和想法掺入文章之中,使读者无从分辨哪些东西是来自宋彬彬本人,哪些东西是来自执笔者和修改者。

“宜粗不宜细”是早就定下的章程。现在却有人得便宜卖乖,要搞什么“真相在细节中”,也就是将“宜粗不宜细”改为“宜细不宜粗”。这两年,宋彬彬明摆着是一个“宜细不宜粗”的试验品。8.5案件就像一幅泼墨写意的中国水墨画:操场的一侧,一位死者趟在一辆垃圾车上,身上堆满了肮脏的大字报纸。她的头发和双脚暴露在外面,鲜血从车板上流下来。操场的另一端,一群看不清脸面的人物都身着绿色的服装,闪烁其间的红色条状物可能是臂膀上的红卫兵袖章。她们或挥动拳头或做鼓掌的姿态,表明这伙人很亢奋,“一点也不害怕”。现在有人对这样一幅历史画面提出异议。她们无意改动画面的全局,她们只是想在保留这个模糊画面的大前提下,用工笔的手法将宋彬彬的形象清晰地勾勒出来。眼珠子、指甲、和口中的牙齿都要宜细不宜粗的画出来。如果美院的哪位老师或学生愿意尝试一下局部之局部用工笔,大背景和其它细节用泼墨的创作布局,不妨就用8.5这个题材,此创作的标题可以叫做“细节在真相中”或者“真相在细节中”。

年轻的时候遇到运动群众的年月,宋彬彬被毛泽东和谢富治玩偶一把确实是一件可以原谅的事情,最起码宋彬彬已经自己原谅了自己。但是40多年后被一些阿猫阿狗玩偶一把,宋彬彬的内心就那么心甘情愿?真是活见鬼了。

遗憾的是,宋彬彬搞不懂其中的道理。所以,她的一生就注定要被冠名、被利用、被弃放在历史的舞台上丢尽脸面。宋彬彬年纪已近七零。她还有机会吗?她还走得出“冠名门”吗?

第五章 也谈“中国没有斯维特兰娜”

斯大林的女儿斯维特兰娜·阿利卢耶娃2011年11月30日在美国威斯康辛州去世。网络上的纪念文章很多。有人写文章把斯维特兰娜和李纳、林豆豆、宋彬彬做比较,其中说,文革过去了46年,中国的林豆豆、李纳、宋彬彬至今不道歉。

事情很凑巧,布哈林的女儿也叫斯维特兰娜(古尔维奇·斯维特兰娜·尼古拉耶维奇)。有了这样的巧合,“中国有没有斯维特兰娜”的话题涉及的内容变得更加宽泛。

应该承认,反思历史时,用斯维特兰娜——布哈林的女儿或斯大林的女儿类比中共高干的女儿是一个很不错的视角。

对斯维特兰娜现象的思考,尤其是对照中国的现实和历史。基本可以得到两个方面的启示。

首先,翻看70年的联共(布)党史,无论是党内斗争最为残酷的斯大林时代,还是解冻的赫鲁晓夫时代,或者是倒退的勃列日涅夫时代,以及安德罗波夫戈尔巴乔夫的解体时代,几乎没有苏联共产党的高级干部子女卷入过父辈政治斗争的记载。斯维特兰娜及其同伴只是他们父辈权力斗争的旁观者。其不知情的程度比克林姆林宫红墙外的普通百姓没有太大差别。当灾难降临的时刻,她(他)们只是默默地承受命运的安排——流放、监禁和死亡。

布哈林的女儿斯维特兰娜(古尔维奇·斯维特兰娜·尼古拉耶维奇)的一生是在苦难中渡过的。布哈林“毫无罪恶的头颅,株连了几千名无辜的人”[]包括他的妻子和女儿。斯大林在布哈林被处死11年后的1949年将古尔维奇和她的母亲被关进监狱。苏俄当局直到1956年召开反对个人迷信的二十大后才释放母女。2003年古尔维奇·斯维特兰娜孤独地离开了人世。

至于托洛斯基的子女们的悲惨下场更是令人扼腕。

斯大林为了报复托洛茨基,将其全家赶尽杀绝。两个儿子,一个被枪毙,一个在做了阑尾炎手术后,神秘地死在了巴黎的一家医院里。托洛茨基的两个女婿也被枪毙。

托洛斯基的三个女儿,第一个女儿病死于莫斯科;第二个女儿死在柏林。只有第三个女儿幸存,自1937年起在西伯利亚流放地度过了24个年头,直到1961年克格勃才停止了对她的监视,而那一年她已经是一个87岁的老人。

而中国的情况却不同,尤其是在文化大革命中,很多高级干部子弟都卷入政治斗争的漩涡。那个时期,她们争先恐后,有强烈的参与感。但是随着时间的推移,她们逐渐发现自己已经跌入了一个一生一世都休想爬出的泥潭。文革结束之后,父辈之人可用建党建军建国的功勋去抵消政治斗争和经济建设中欠债。而自己呢,除了负债,别无所有,纠结一生,永无宁日。最典型的公主级的人物有两个:刘涛和林豆豆。

刘涛是刘少奇和前妻王前所生。刘涛在文革初期曾经和贺鹏飞等高干子弟在清华园贴出第一张大字报,攻击矛头直指高教部部长兼清华大学校长蒋南翔。

1966年1月2日刘涛在清华大学校园贴出攻击亲生父亲刘少奇的大字报。从政治上和生活上全面攻击刘少奇。在大字报的结尾处,刘涛表示要“跟着毛主席干革命”。文化革命中,在无数泼向刘少奇的污水中,这一盆泼向亲生父亲的污水对刘少奇的伤害之深之烈是可想而知的。

1980年5月17日,中共在人民大会堂召开刘少奇的追悼大会。大会通过CCTV向全世界转播。刘少奇遗孀王光美携子女站在主席台上。人们在刘少奇遗眷的行列中没有看到刘涛的身影。

蒋南翔或许早就原谅了刘涛当年的行为。刘少奇的在天之灵或许也可以宽恕女儿的过错。但是刘涛本人今生今世如何从自责中解脱出来呢?

林豆豆是林彪和叶群的亲身女儿。她的文革经历比刘涛更加荒唐惨烈。林彪面呈鬼相,助纣为虐,罪恶深重,百死不赎其身。他的死亡结局是中国奸佞史上最为荒诞的闹剧。其荒诞的极至程度至今还令林彪的拥趸们无法自圆其说。面对毛泽东对他的戏耍,林彪显然定力不够,他既做不到“理解的要执行”,也做不到“不理解的也要执行”。于是,毛林摊牌一触即发。就在林彪准备出逃的关键时刻,林豆豆不但不选择与父母兄长同进同退,却选择效忠毛泽东,向中南海告发父兄外逃的计划。256号飞机在夜幕中仓促起飞,最终坠毁在北蒙的沙漠中。林豆豆关键时刻背情弃义,火中投碳,有违人伦法则。温都尔汗焚烧父母、父兄尸骨的烈火早已熄灭,但是林豆豆的余生再也走不出9.13的噩梦。

1986年英国电影《Zina》(幽草)在欧洲和美国上映。其中讲述的是幽草——托洛斯基的女儿(齐娜伊达)在德国柏林生活的故事。斯大林穷尽世间所有之恶名诬陷托洛斯基,但是幽草无意背叛父亲去效忠斯大林,她以希腊神话中的安提戈涅自许,情愿陪伴在两眼失明的俄狄浦斯父王的身边。。

安提戈涅是希腊神话中最具人情的角色。由于自责,底比斯王俄狄浦斯用宝剑刺瞎了自己的双眼后逃离忒拜城堡。他的女儿安提戈涅情愿牵着父王的手走向荒原,无论俄狄普斯父王是否背负着弑父淫母之恶名。

安提戈涅的感人之处不止于此。

七将攻忒拜之后,安提戈涅不顾国王舅父克瑞翁的禁令,毅然埋葬了哥哥波吕尼克斯的尸体。克瑞翁下令将安提戈涅活活关砌在波吕尼刻斯的墓中。谁说安提戈涅就不是一个殉道者?安提戈涅以其短暂的生命揭示了 “天地良心”——“它既不属于今天,也不属于昨天,无人知道它们何时起源,永恒地存在着”[]。

文革之最罪恶就是将人间的爱非人性化,以革命的名义扼杀所有的人伦之爱。同时也将仇恨非人性化,在人与人之间,将虚拟的仇恨演变成真实的背叛和血淋淋的杀戳。

刘涛和林豆豆在文革中或许做过一些对不起他人的事情,但是她们最对不起的是自己的父亲和母亲。都说在中国近代史上,“革命吃掉自己的儿女”是最为悲剧性的情节,但是,在文革中我们看到的是更为凶残的场面——像蝎子一样——“儿女吃掉自己的父母”的场面。

其次,在俄国、在曾经的苏联、有一种从托尔斯泰那里延续下来的文化承传,它背景于东正教,高于党文化,且不曾因为有了十月革命和斯大林时代而被阻断,成为俄罗斯人判断是非的最高准绳。中俄两个国家的共产党高官的子女的生活形态没有太多的可比性,思想形态更没有可比性。

1956年苏共二十大批判斯大林。斯大林女儿斯维特兰娜阅读赫鲁晓夫的“秘密报告”后说:这一切都像是真事……。斯大林这个名字如同铮铮的钢刀声刺痛了我的耳鼓、我的双眼和我的心。”

斯维特兰娜用她的两部书《仅仅一年》和《致友人二十封信》划清了与斯大林主义的界限。斯维特兰娜告诉世人,苏维埃政权的铁幕后面是黑漆漆的,在许多事上,他们(指斯大林)共同有罪 ,你能看到观众在鼓掌,而人民沉默无言[];斯维特兰娜坦言,与之同龄的一代人的大多数,他们经历过的生活和我比起来要充实的多,他们能活过来的人不多,活过来的人都成了时代的精英,他们是明天的十二月党人。

无论是西方人还是东方人,都是通过阅读这两本书才了解和知道了斯维特兰娜。所以笔者认为,以人比人不如以书比书。中国有另外两个公主级人物都是师大女附中的老三届学生。这两个人都写了书——邓毛毛的《邓小平在文革中》,罗点点的《点点回忆》。

邓毛毛的书涉及红墙内的秘闻,阅读性是没有问题的。

罗点点的《点点回忆》的每个章节的开头都用弥尔顿的《失乐园》中的句子作为导读。语录式摆放的弥尔顿诗句与党文化的叙述形式及其内容就像两条平行线,永远也找不到焦点。读者似乎只是感觉点点是在做比喻,文革前北京南池子的那个王府是她和她们家的乐园,文革来了,失乐园了。《点点回忆》快要截稿之时正值苏联解体。中国和全世界都以平静心态接受这个现实。罗点点却借康克清的嘴说:“怎么得了啊”。记得读到这里时,笔者几乎笑喷。嗷,她心中的“失乐园”原来如此。但是,罗点点应该记得,早在上世纪六七十年代,中共就认定列宁缔造的人类历史上第一个社会主义国家已经“卫星上天,红旗落地”,被资本主义复了反革命辟。“怎么得了”的时刻到底应该从何时谈起呢?

题归正传。用宋彬彬类比斯维特兰娜——斯大林的女儿或布哈林的女儿,似乎都有些牵强。宋彬彬的《我给毛主席戴上红袖章》《四十多年来我一直想说的话》都是冠名小品。这些冠名小品确实不好拿来与斯维特兰娜的《仅仅一年》《致友人二十封信》进行比较的。

第六章 评范世龙的诋毁文及其它

为了分散读者对《宋彬彬谈话纪要》等材料的注意力,也为了表明自己效忠红卫兵的立场,《记忆》编辑部急急忙忙在第82期的的首篇位置安排了一篇攻击卞仲耘的文章《文革是怎样发生的——以北师大女附中为例》,署名范世龙。不知是笔名还是人世间确有此人?这是一篇诋毁文,更是一片献媚文。用诋毁文革受难者的文字向红卫兵表忠心。其相之丑,其态之陋令人作呕。

该文章在厚颜吹捧宋彬彬和刘进的同时,将污水泼向卞仲耘校长。文章引用当年师大女附中高二(2)班学生罗治的一篇日记(刘进曾在“五人谈”中提及罗治的日记),以卞仲耘1966年5月的一次报告的摘录为据,下结论说:卞校长做报告的那一天为师大女附中的文革发动日。

该文中某些叙述清晰地表明,师大女附中红卫兵和清华附中红卫兵参与策划了这篇中伤卞仲耘文章的写作。

46年前,卞仲耘执行了宋硕的北京市大学工作部的文革部署,安排学校师生整天学习报纸和文件,这种文革局面与后来的打人杀人相比,对师大女附中的老师和学生而言都是利多弊少。而宋彬彬刘进鹦鹉学舌效仿聂元梓,在校园贴出大字报,以领导文革不力之名问罪卞仲耘。

46年之后红卫兵红外围左倾变右倾,反口呲牙,指责卞仲耘领导和发动了师大女附中的文革。她们左右开弓之目的就是要让卞仲耘、沙坪、梁光琪这些被红卫兵残杀的人们徒生枉死。

范式龙文章的逻辑表达水准处在正常人的平均线之下。现在可以通过外延推导式的方法展现一下其逻辑的荒谬:

将文章改标题为《文革是怎样发生的____ 以清华附中为例》,此盆污水就可以泼向当年的清华附中校长万邦儒校长(文革中被清华附中红卫兵残酷殴打,肾脏被打坏);

将文章改标题为《文革是怎样发生的____ 以女三中为例》,此盆污水就可以泼向当年的女三中校长沙坪(文革中被红卫兵殴打致死);

将文章改标题为《文革是怎样发生的____ 以女十五中为例》,此盆污水就可以泼向当年的女十五中校长梁光琪(文革中被红卫兵殴打致死);

将文章改标题为《文革是怎样发生的____ 以北京八中为例》,此盆污水就可以泼向当年的北京八中校长华锦(文革中被红卫兵殴打致死);

……

最近,红卫兵的尾随者又在放风,说,卞仲耘不是高、大、全,为什么不可以碰?

是的,卞仲耘确实不是一个高、大、全的完人。何止是卞仲耘啊,还有孙维世、林昭、张志新、李九莲……都不是完人,她们和在红八月中被红卫兵打死的1772名北京市民一样;和南京大屠杀中被杀死的30万南京市民一样;和在奥斯威辛集中营中死难的600万犹太人一样都不是高、大、全的完人。这些受难者生前或许都有着这样或那样的道德缺陷和政治过错。指明这些死难者的缺点在政治和历史上的意义何在?可以抵消掉德国纳粹、日本鬼子和北京红卫兵的罪恶的吗?哪怕是一分一毫!

卞仲耘被红卫兵打死已经46年,王晶垚已是91岁高龄的老人,为什么红卫兵红外围对他们还是愤恨难消、耿耿于怀呢?

红卫兵对卞仲耘和王晶垚先生的仇恨并不是与生俱来的。当初,她们游戏般的把人整死了,只是为了政治投机、哗众取宠,其实并非心头真的藏有血海深仇。时过境迁,game over,她们洗干净沾满鲜血的双手,想读书去了,想拿个学位,还想恋爱结婚,学着普通女人的样子去做一个贤妻和良母,不希望有人总是提起往事坏了心情。她们希望死难者家属能够和她们一道快乐地忘记过去。一旦得知死难者家属还没有忘记血腥的残杀和被害的亲人的时候,红卫兵就心烦意乱,46年前那虚拟的仇恨开始变质,质变成真真切切的仇恨。这种世界上最最不讲道理的仇恨开始在老年红卫兵的心中滋生蔓延。此种非人性的仇恨的聚集是红卫兵46年来拒不忏悔的源头,因为有了此种仇恨,所以就有了十年持之以恒的鬼祟和欺诈。

现在,王晶垚和宋彬彬对簿历史公堂,是非划界、泾渭分明。站在宋彬彬身前身后的红外围已经挤成一团,上有70岁的老人,下有40岁的中年妇女。他们以《记忆》为阵地,向王晶垚先生和死去的卞仲耘抛出一些烂砖头。这种场景在46年前就曾出现过:在师大女附中的操场上,一群红外围尾随红卫兵围殴无助的卞仲耘。这些过去和今天的红外围分子的情感取向是无法用常规和常识去解构的。他们昨天热衷于做林彪的拥趸,今天又成了宋彬彬的Fans。林语堂说:“中国就有这么一群奇怪的人,本身是最底阶层,利益每天都在被损害,却具有统治阶级的意识。在动物世界里找这么弱智的东西都几乎不可能”。物伤其类是自然界中最常见现象,如王友琴所说,牛是不吃染过牛血的草的。在人的世界里确有着另类的物伤其类,这个“伤”字已经有“伤害”的意思了。

王晶垚老先生虽然由衷地感激为铜像捐款的几百名师大女附中师生。但是,他对红卫兵参与和操纵雕铸并安放卞仲耘铜像是不认可的。

问他,为何?

他说,那个人(指塑像)根本不是卞仲耘!

2011年母亲节前夕,卞仲耘铜像安放仪式实验中学举行。这个仪式被拍摄并刻录成光盘,其视频在网上广为流传。

这个光盘的解说词严格遵守了红卫兵关于8.5事件的口径——卞仲耘是被学生打死的(不是被红卫兵打死的)。并在解说词中宣称:“事情已经过去40多年,就连亲历打斗校领导的老三届学生至今也不清楚8.5事件的真相”。会议主持人罗治进一步宣称:“我们认为,真正揭示历史真相探讨悲剧根源的任务还必须由比我们更年轻,更深入研究历史的人来完成”。这实际上是在用建一座铜像推卸掉了揭露一场血案真相的历史责任。卞仲耘不是被暗杀的,是在光天化日之下被活活打死的。卞仲耘被害那天,师大女附中在校的老三届学生和老师估计应该不少于一千人。这一千人在这46年间与杀人者默契了一个最大公约数:绝不指认任何一个凶手,绝不说出任何一个凶手的姓名。王友琴说,当年不能出面制止暴力的实施,无异于同谋!那么,46年间与凶手共同坚持一个拒不揭示惨案真相的攻守同盟是不是也同样无异于同谋呢?

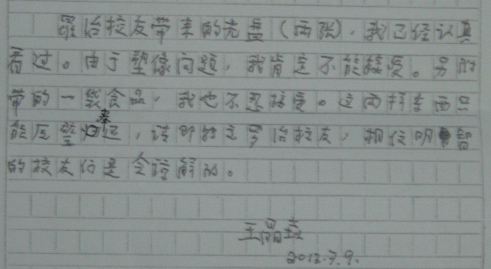

2012年7月9日,王晶垚先生将记录卞仲耘铜像安放仪式的光盘退还给罗治。在退还光盘的说明信中,王晶垚先生写道:“由于塑像的问题,我肯定不能接受。”[]

捐款人中不乏红卫兵人。她们以为塑一座体态丰盈、面带微笑的卞仲耘铜像就可以自赎了吗?卞仲芸告别人世时是铜像塑出的那副模样吗——安静、祥和——鬼都不相信!

红卫兵不允许在碑文中注明卞仲耘的死因,但是允许卞仲耘以一名教育工作者的形象存留于世。

但是,卞仲耘注定要以一个文革受难者的形象被记入史册!这是她生前生后的宿命。“三尺琼花骸骨掩,一腔鲜血练旗旋”,冤死的窦娥可以洁来洁去,或许是苍天的怜悯。而卞仲芸呢?遍体鳞伤,粪便染身,生的痛苦,死的无颜。46年前不能感天动地,46年后也没有换来红卫兵的眼泪和忏悔。莫非真的应验了那句中国的名谚:狗行千里吃粪,狼行千里吃人。

结束语

德国首都柏林市中心地段,有一片纪念碑群。碑群的东南角有一道石阶通往地下。地下是信息厅。一个声音在宣读二战中被纳粹杀害的犹太人的姓名和简历,相应的文字在墙壁上淌过。从头到尾听一遍全部死难者的名单,需要六年七个月零二十七天。

历史记住了卞仲耘。但是,被师大女附中红卫兵打死的玉华台饭庄19岁的女服务员叫什么名字?被男四中红卫兵打死的社会青年叫什么名字?被北大附中红卫兵骑摩托车多次碾过身体的老妇人叫什么名字? 在红八月中被红卫兵活活打死的1772名死难者的名单在哪里?他(她)们正在被遗忘。或者说已经被遗忘。上天无情,难道真的就是这样安排的吗?

死相惨烈的人是上不了阿修罗道的,更莫说天道。断魂桥上,60年等一回,她(他)们在等谁?在等那些诬陷过她(他)们的人,羞辱过她(他)们的人,残害过她(他)们的人,杀死了她(他)们的人,还有那些为暴行辩护和狡辩的人,牵着她们的手共赴无间道。

附件:王晶垚先生退还光盘的信:

郎钧,北京之春

沒有留言:

張貼留言